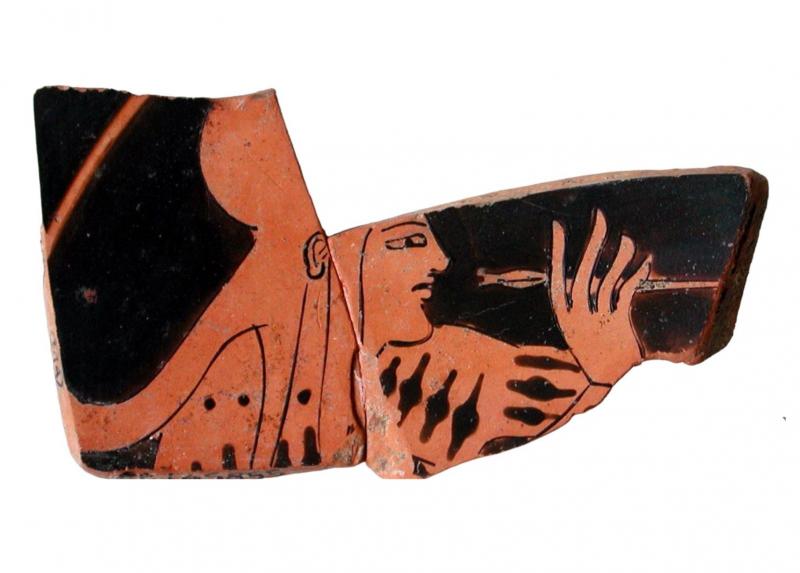

Frammento di coppa attica a figure rosse con figura di arciere scita, fine del VI – inizi del V secolo a.C.

Trent’anni di ricerche archeologiche, promosse dal dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano presso il sito etrusco del Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova), arricchiscono la collezione del Museo Archeologico Nazionale di Mantova. L’esposizione, che si intitola “Lungo il fiume. L’abitato etrusco del Forcello”, è realizzata dal Palazzo Ducale di Mantova in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Cremona, Mantova e Lodi, ed è patrocinata dall’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Sezione Etruria Padana e Italia Settentrionale.

“L’inaugurazione si tiene il 25 maggio – spiega Marta Rapi, docente di Preistoria e Protostoria della Statale e direttrice dello scavo – e sarà possibile vedere i reperti provenienti dallo scavo, che è situato in un'area allestita per la valorizzazione come parco Archeologico. Il Forcello è noto come il principale abitato etrusco dell’area padana a nord del Po tra il VI e il V secolo a.C. Il sito, di cui si ignora il nome antico, viene identificato con l’attuale toponimo nella campagna a sud di Mantova, che dista circa 6 km. Anticamente, l’insediamento sorgeva in prossimità della riva di un lago formato dalle acque del Mincio, che fu attivo tra la media età del Bronzo e il XVII secolo d.C.”.

Il sito fu abitato per circa 150 anni, dal terzo quarto del VI secolo agli inizi del IV secolo a.C., fu poi abbandonato in concomitanza con le invasioni galliche (386 a.C.), che segnarono la fine del sistema insediativo ed economico degli Etruschi della pianura padana. L’abitato era esteso circa 12 ettari, aveva un impianto ortogonale, tipico delle nuove fondazioni etrusco-padane, vi erano un asse viario principale della larghezza di 15 metri e una maglia regolare di quartieri (insulae) entro cui si collocavano le aree occupate dalle abitazioni.

“Gli scavi della Statale, avviati nel cuore dell'insediamento dal professor Raffaele Carlo de Marinis, hanno messo in luce una stratigrafia di quasi 2 metri, nell’ambito della quale sono stati individuati nove orizzonti archeologici (denominati, dal più recente al più antico, fasi A-I). Questi orizzonti risultano dal susseguirsi di attività di costruzione e di eventi di distruzione. Due di questi orizzonti, la fase F e la fase C, restituiscono strutture abitative (la casa del Sigillo, la casa di Velna), che hanno subito un’improvvisa distruzione a causa di un incendio, con materiale in situ nei livelli di crollo”, continua Marta Rapi.

La posizione del sito era favorevole all’approdo delle imbarcazioni che navigavano lungo l’asse costituito dal Mincio e dal Po di Adria e, infatti, uno dei caratteri più rilevanti del Forcello è la testimonianza degli intensi traffici intercorsi con la Grecia attraverso i porti di Adria e di Spina, nonché con le altre popolazioni dell’Italia settentrionale e con i Celti della cerchia hallstattiana occidentale. Ne sono testimonianza, come approfondisce Rapi, “i beni di importazione rinvenuti in grandi quantità, come la ceramica attica e le anfore greche da trasporto, i materiali paleoveneti, retici, golasecchiani e celtici. Sia che si tratti di ceramiche o altri beni oggetto di veri e propri scambi, sia che si tratti di fibule e di altri elementi che erano invece indossati, si ha un’indicazione abbastanza precisa della rete dei traffici che si svolgevano nel V secolo a.C. e dell’origine delle genti coinvolte”.

Nel sito etrusco del Forcello viene svolto anche un programma di prospezioni geofisiche, grazie alla collaborazione con il Deutsches Archäologisches Institut di Berlino, volte all'indagine non invasiva dello spazio extra-urbano, per accertare la presenza di evidenze strutturali di valenza cultuale, funeraria e di carattere economico, come scali fluviali per la gestione dei traffici commerciali e apprestamenti di tipo agricolo o connessi alle attività di produzione primaria.

Potrebbero interessarti anche