0250321165

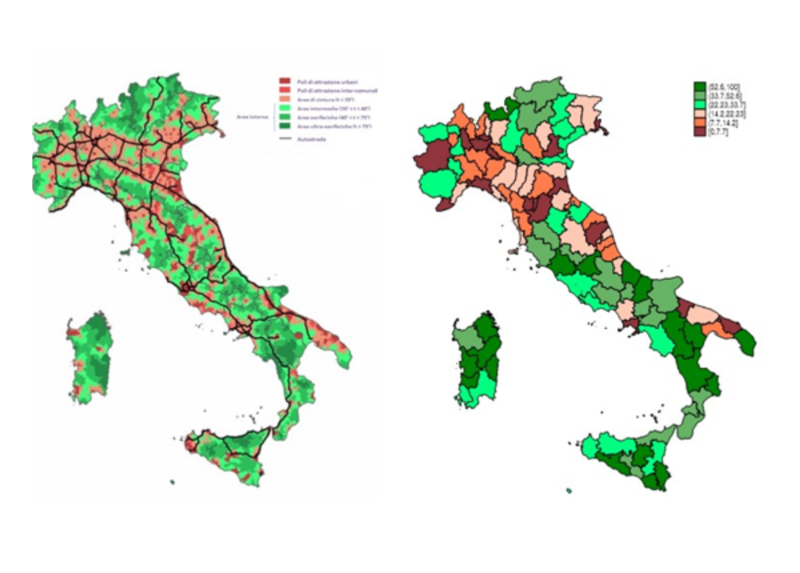

Aree centrali e marginali, secondo la classificazione proposta dalla Strategia Nazionale Aree Interne (mappa di sinistra) e la misura di grado di marginalità della provincia da noi utilizzata (mappa di destra).

Il progetto GESI (Geography and Social Inequality in Italy) è un consorzio di ricerca, coordinato dall’Università Statale di Milano, nato con lo scopo di analizzare come l'area geografica di origine influenzi diversi aspetti dei percorsi di vita individuali, tra cui le opportunità educative e occupazionali, la mobilità sociale, le dinamiche familiari e la mobilità geografica interna.

Il progetto si concentra in particolare sulle cosiddette “aree marginali” o “aree interne”: territori situati a oltre 20 minuti di distanza dai centri che offrono servizi essenziali come istruzione, sanità e trasporti. Queste aree non sono necessariamente le più povere, ma spesso presentano dinamiche di isolamento e di progressivo depotenziamento socio-economico.

GESI analizza inoltre come il grado di marginalità geografica si intersechi con le disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese: le aree marginali del Sud, infatti, si distinguono nettamente da quelle del Nord per intensità, diffusione e impatto sulle opportunità individuali.

Il progetto GESI è coordinato dall’Università degli Studi di Milano, capofila del consorzio, sotto la guida di Nazareno Panichella, professore di Sociologia Economica presso il dipartimento di Scienze sociali e politiche. E’ un progetto interdisciplinare che coinvolge specialisti in diverse discipline delle scienze sociali, che utilizzano approcci metodologici quantitativi e qualitativi, suddivisi in cinque unità di ricerca situate negli atenei di Milano Statale, Trento, Catania, Bologna e Roma (LUISS).

“La geografia è sempre più al centro dell’attenzione, e in un Paese come l’Italia – notoriamente caratterizzato da forti eterogeneità territoriali – è fondamentale comprendere quanto il luogo in cui si nasce o si risiede incida sulle opportunità di vita. I risultati del progetto GESI mostrano chiaramente che le aree marginali, specialmente del Mezzogiorno, possono limitare i percorsi educativi, gli sbocchi occupazionali e la mobilità sociale. Tuttavia, queste penalizzazioni non colpiscono tutti allo stesso modo: alcuni gruppi sociali, come gli uomini istruiti provenienti da contesti familiari privilegiati, riescono spesso a compensare gli svantaggi legati al territorio. Inoltre, la mobilità geografica interna, sebbene crei legami sociali tra aree di partenza e di destinazione, tende ad amplificare le disuguaglianze sociali a livello nazionale, dove a migrare dalle aree marginali sono spesso i più qualificati, lasciando indietro i gruppi più vulnerabili. Si tratta di dinamiche profonde, ancora poco conosciute e troppo spesso trascurate nel dibattito pubblico” commenta Nazareno Panichella.

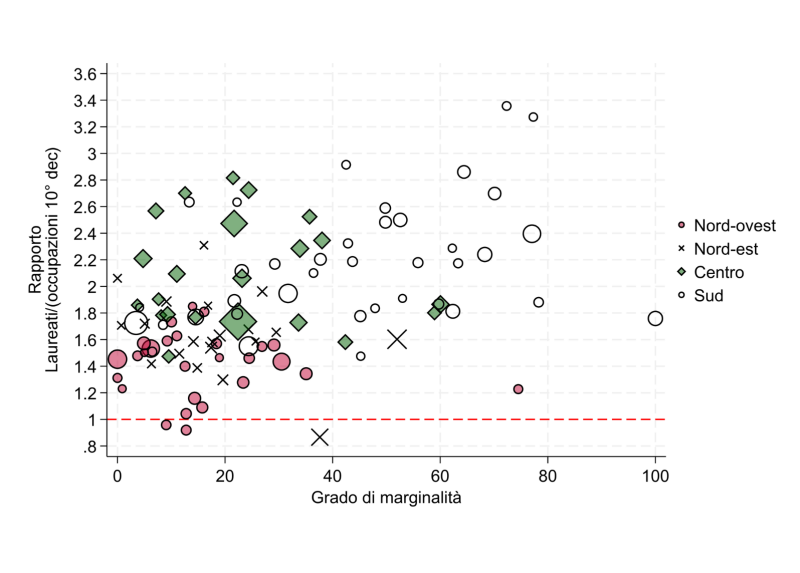

Rapporto tra domanda e offerta di lavoro qualificato nelle province del Nord, Centro e Sud a seconda del grado di marginalità.

MIGRARE O RESTARE? ISTRUZIONE, CLASSE E GENERE NELLE DISUGUAGLIANZE TERRITORIALI

Una perdita silenziosa: la fuga dei più istruiti dal Sud

La migrazione dal Sud ha alimentato il boom economico del dopoguerra, ma ha anche acuito disuguaglianze e fratture territoriali. Contrariamente all’immagine stereotipata del migrante povero e senza istruzione, i risultati delle ricerche mostrano che i meridionali che hanno lasciato il Sud sono spesso quelli più istruiti, dinamici e ambiziosi.

Questa emigrazione selettiva ha causato un profondo depauperamento di capitale umano, con effetti economici, culturali e sociali di lungo periodo, soprattutto nelle aree interne e marginali del Mezzogiorno.

A migrare sono sempre stati i più qualificati: accadeva negli anni del boom industriale, accade oggi con i giovani che lasciano il Sud per formarsi e lavorare al Nord. Oggi questo processo è più visibile perché l’istruzione si è diffusa, ma il meccanismo resta lo stesso.

La migrazione studentesca, in particolare, non rappresenta solo uno spostamento temporaneo legato alla formazione, ma si inserisce in progetti di vita più ampi, che includono l’ingresso nel mercato del lavoro e l’insediamento stabile al Nord, così come, più in generale, la costruzione di un futuro lontano dal contesto di origine. Per questo motivo, la creazione di sedi universitarie nel Sud – pur importante – non basta a contrastare la fuga dei talenti, se non è accompagnata da reali opportunità professionali e prospettive di stabilità.

E chi resta? Tra radicamento, vincoli e adattamento

Se chi parte è spesso il più istruito e ambizioso, chi resta nelle aree marginali del Sud non può essere letto semplicemente in termini di “fallimento” o di passività. Le traiettorie di chi rimane sono eterogenee: ci sono giovani che restano per convinzione e attaccamento al territorio, altri che lo fanno per mancanza di alternative, altri ancora che restano “per ora”, in attesa di una possibilità per partire.

Questa scelta è spesso ambivalente: da un lato c’è il desiderio di costruire un futuro in luoghi familiari, dove le reti sociali sono forti e la qualità della vita percepita è migliore; dall’altro, si avverte il peso dell’isolamento, della scarsità di opportunità e della sensazione di essere tagliati fuori dai circuiti della crescita. Il rischio è che restare diventi, più che una scelta, una condizione subita, in cui l’adattamento prende il posto dell’ambizione. È qui che si consuma una seconda forma di perdita, meno visibile ma altrettanto importante: quella delle aspirazioni individuali, costrette a ridimensionarsi di fronte a contesti che offrono poche opportunità.

I percorsi occupazionali stratificati e le disuguaglianze che viaggiano con i migranti: le gerarchie invisibili della mobilità interna

La migrazione, quindi, non è un fattore di equalizzazione, ma accentua le disuguaglianze preesistenti già prima della partenza. I dati mostrano che solo gli uomini provenienti da classi sociali più elevate riescono a migliorare significativamente la propria posizione occupazionale dopo la migrazione. Sono spesso coloro che si spostano per motivi di studio e riescono a sfruttare appieno le risorse del contesto di destinazione.

Per gli uomini delle classi popolari e, ancor più, per le donne, la mobilità geografica non si traduce automaticamente in un avanzamento professionale.

Nel caso delle donne, l'effetto negativo è amplificato dalla dinamica della “migrazione al seguito”: molte si spostano al Nord non per un progetto individuale, ma per seguire un partner o per ragioni familiari.

Questo vincolo incide sulla qualità dell’inserimento lavorativo e spesso comporta la rinuncia a opportunità occupazionali adeguate al proprio livello di istruzione.

Il matrimonio, la maternità e la divisione tradizionale dei ruoli continuano a rappresentare fattori di discontinuità, che rendono la migrazione femminile più dipendente, più fragile e meno premiante rispetto a quella maschile.

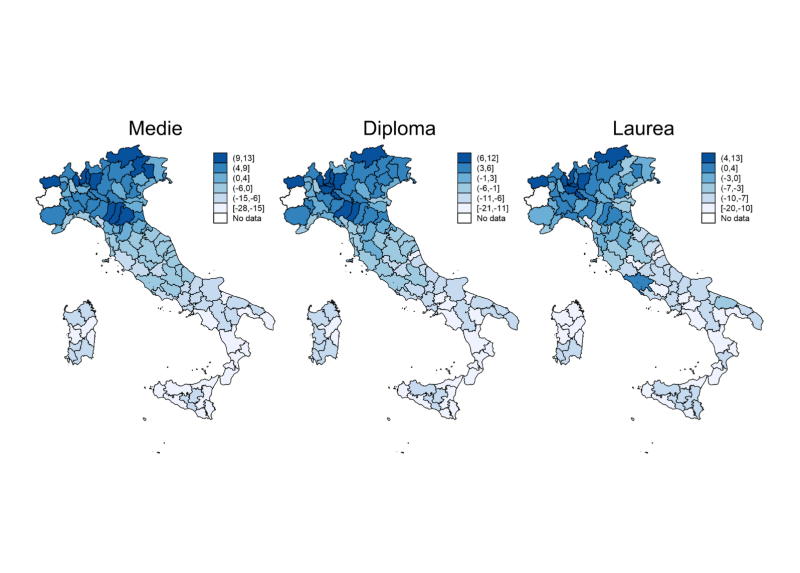

Premio/penalizzazione della provincia di residenza, per titolo di studio. Regressione lineare. Differenze percentuali di reddito (categoria di riferimento: provincia di Torino).

STUDIARE PER PARTIRE: PERCORSI EDUCATIVI E FUGA DEL CAPITALE UMANO DAL MEZZOGIORNO

Scelte scolastiche nel Sud: un bivio senza alternative

Nel Mezzogiorno, soprattutto nelle aree interne, le scelte scolastiche si strutturano secondo una netta dicotomia: da un lato, il liceo, con l’università come traguardo quasi obbligato e spesso con l’idea implicita di trasferirsi nel Centro-Nord; dall’altro, l’abbandono precoce.

Questa particolare struttura delle scelte educative del Sud va ricercata nella scarsa diffusione dell’istruzione tecnica e professionale, che in altre aree d’Italia rappresenta una valida alternativa al liceo, ma che nel Sud perde di attrattività perché debolmente collegata al mercato del lavoro locale.

Questa dicotomia rigida penalizza soprattutto gli studenti con origine sociale bassa e percorsi scolastici meno brillanti, che si trovano di fronte a un sistema educativo senza soluzioni intermedie, e che rischiano più facilmente l’abbandono o l’inserimento in percorsi formativi poco valorizzati.

La scuola nelle aree marginali del Sud: un “effetto protettivo” che svuota i territori

Questo schema dicotomico è particolarmente visibile nelle aree più marginali del Sud, che a prima vista sembrano offrire condizioni educative migliori rispetto ai contesti urbani più centrali: i dati mostrano infatti che gli studenti di queste zone hanno meno probabilità di abbandonare la scuola e più probabilità di iscriversi a un liceo.

Questo apparente “effetto protettivo” nasce da fattori come la dimensione ridotta delle scuole, il maggiore controllo sociale nelle comunità locali e l’assenza di alternative occupazionali: in molti casi, l’unico progetto possibile è investire sull’istruzione accademica, con l’idea di lasciare il territorio.

Ma è proprio qui che si nasconde il paradosso: questo investimento educativo non si traduce in opportunità locali, e anzi spinge i migliori a partire, rafforzando il fenomeno del brain drain e lo spopolamento delle aree interne. Il risultato è una scuola che, pur funzionando “bene” in termini statistici, alimenta la selezione e la fuga dei giovani più motivati, lasciando indietro territori sempre più deboli. Al contrario, nel Nord, le aree marginali orientano più spesso verso l’istruzione tecnica e professionale, che però – in quel contesto – offre reali sbocchi lavorativi, senza spingere alla migrazione.

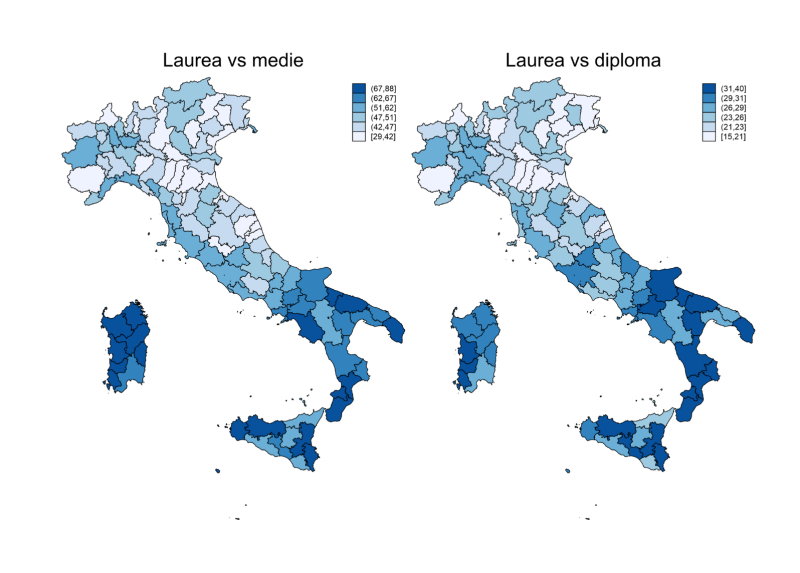

Vantaggio retributivo della laurea rispetto alla licenza media e al diploma, per provincia. Regressione lineare. Differenze percentuali di reddito.

Istruzione e lavoro nelle aree marginali: la doppia penalizzazione del Mezzogiorno

Nelle aree marginali italiane, i titoli di studio tendono ad associarsi a opportunità occupazionali peggiori rispetto ai contesti centrali, cioè alle aree urbane ben connesse, dove l’offerta di lavoro e di servizi è più ampia e qualificata. Tuttavia, anche in questo caso, la geografia fa la differenza: nel Nord e nel Sud gli effetti della marginalità sono profondamente diversi.

Nel Centro-Nord, la marginalità geografica non si traduce in penalizzazioni occupazionali rilevanti. Le aree periferiche orientano più spesso verso l’istruzione tecnica e professionale, che risulta coerente con la struttura produttiva locale e non è penalizzata nei ritorni occupazionali. Inoltre, esistono meccanismi compensativi, come il pendolarismo quotidiano verso città economicamente dinamiche, reso possibile da infrastrutture di trasporto efficienti, o – in alcune aree – il lavoro transfrontaliero. Questi strumenti riducono l’impatto negativo del vivere in un’area marginale.

Nel Mezzogiorno, invece, la marginalità ha effetti cumulativi. I laureati residenti nelle province del Sud guadagnano in media meno dei loro coetanei del Centro-Nord, e nelle province meridionali marginali questa penalizzazione è ancora più marcata. In questi contesti, si sommano due svantaggi strutturali: l’appartenenza a un’area economicamente debole e l’isolamento territoriale.

La “doppia penalizzazione” delle aree marginali del Sud è ulteriormente aggravata dalla scarsa qualità dei trasporti e dalla debolezza dei poli urbani, che non offrono migliori prospettive rispetto ai comuni più piccoli.

Di conseguenza, la doppia penalizzazione delle aree marginali del Sud genera un paradosso: incentiva l’iscrizione ai licei e riduce l’abbandono scolastico, ma non fornisce sbocchi occupazionali coerenti con i titoli di studio conseguiti. In questo contesto, l’investimento educativo non si traduce in opportunità locali, ma alimenta la migrazione dei più qualificati verso le aree centrali, contribuendo allo spopolamento e alla perdita di capitale umano nei territori più fragili.

Contatti

-

Nazareno Panichella

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche

Potrebbero interessarti anche