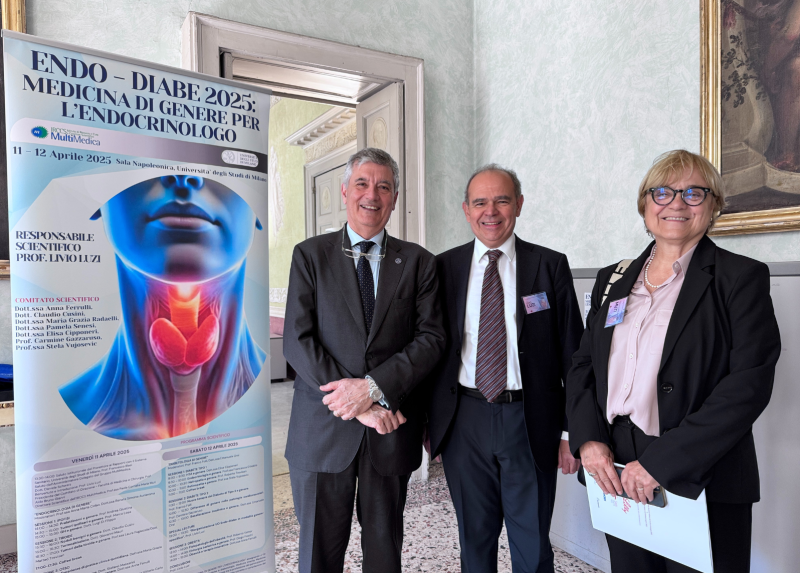

Francesco Blasi, Prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario della Statale, Livo Luzi, docente di Endocrinologia della Statale, Paola Cornelia Maria Muti, Direttore scientifico di MultiMedica.

Non solo consente diagnosi più accurate e terapie personalizzate, con conseguenti migliori risultati di salute, ma un approccio alla cura “gender-specific” oggi inizia a rivelarsi anche economicamente vantaggioso, perché in grado di ridurre alcune prestazioni non sempre necessarie e di ottimizzare i processi, aumentando il numero di pazienti che possono essere presi in carico. Se ne è parlato in occasione del Congresso “ENDO-DIABE 2025: medicina di genere per l’endocrinologo”, organizzato in questi giorni dall’IRCCS MultiMedica e dall’Università Statale di Milano. Gli esperti hanno fatto il punto sulle ultime novità in tema di differenze biologiche e ormonali tra maschi e femmine nel manifestare le malattie e nel rispondere alle cure, focalizzandosi su endocrinologia e diabetologia, due discipline fortemente influenzate da fattori legati al genere.

“La consapevolezza del ‘gender gap’ nella salute è aumentata molto negli ultimi anni”, evidenzia Livio Luzi, Direttore del Dipartimento interpresidio di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche di MultiMedica, Ordinario di Endocrinologia presso l’Università Statale di Milano e responsabile scientifico del congresso. “Sappiamo, ad esempio, come alcune malattie abbiano sintomi diversi tra i due sessi o come alcuni farmaci possano differire nel funzionamento se assunti da uomini o donne. Ora occorre allargare il campo d’azione e iniziare a strutturare interi percorsi diagnostico-terapeutici diversificati a seconda del genere”.

“In una simulazione che abbiamo sottoposto alle Istituzioni competenti, abbiamo ipotizzato di riorganizzare l’Unità Operativa di Endocrinologia di un ospedale lombardo, introducendo Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali genere-specifici per tre patologie: osteoporosi, noduli tiroidei e prolattinomi, tutte a maggior prevalenza nel genere femminile”, prosegue l’esperto, che è anche membro del Tavolo Tecnico sulla Medicina di Genere di Regione Lombardia e che, in MultiMedica, ha iniziato a strutturare uno dei primi esempi lombardi di reparto dedicato esclusivamente alla donna, per la cura della sua salute organica e psicologica. “A fronte di alcuni costi iniziali dovuti alla formazione del personale, all’acquisizione di nuova tecnologia e allo sforzo di rendere gli esami di laboratorio più precisi, abbiamo calcolato diversi vantaggi. Il PDTA maschile sull’osteoporosi, ad esempio, riducendo la necessità di MOC e radiografie, permetterebbe di incrementare del 30% il numero di pazienti gestibili dalla struttura; quello femminile sui noduli tiroidei consentirebbe di ridurre le tiroidectomie e quello sui prolattinomi di dimezzare il numero di risonanze magnetiche all’ipofisi. Nel loro complesso, i sei PDTA potrebbero abbattere del 16,9% i costi dell’UO a carico del Servizio Sanitario Regionale, trattando, al contempo, più pazienti e contribuendo a ridurre le liste d’attesa”.

“Un altro ambito clinico in cui si rilevano differenze di genere riguardo a prevalenza, progressione e gestione della patologia è quello della retinopatia diabetica, una frequente complicanza che, in Italia, si verifica nel 6,4% dei pazienti con diabete”, interviene Stela Vujosevic, Direttore dell’Unità Complessa di Oculistica - indirizzo Retina Medica dell’Ospedale San Giuseppe, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano. “Il sesso maschile è un fattore di rischio indipendente per la retinopatia diabetica avanzata e numerosi studi evidenziano che la malattia, di qualsiasi grado, è significativamente più frequente negli uomini. Queste considerazioni, alla luce anche di una prevalenza del diabete in continua crescita (nel nostro Paese, si prevede possa raggiungere l’8% entro il 2045), fanno comprendere l’importanza di un approccio genere-specifico nella diagnosi e nel trattamento della retinopatia diabetica”.

LE ORIGINI DELLA MEDICINA DI GENERE

- Elizabeth Garrett Anderson si laureò in Medicina nel 1861 e fu la prima donna medico in UK. Prima di lei James Miranda Stuart Barry si Laureò in Medicina in Inghilterra fingendosi un uomo. Oggi nel Regno Unito due terzi degli studenti in Medicina e Chirurgia sono donne.

- Nel 1991, Bernadine Healy, cardiologa e prima donna a dirigere il National Institutes of Health (NIH) negli Stati Uniti, pubblica l’articolo "The Yentl Syndrome" nel quale afferma che le donne ricevono diagnosi e trattamenti adeguati solo quando presentano le malattie in modo "tipicamente maschile". Proprio come Yentl (ragazza protagonista di un racconto di Isaac Bashevis Singer) si deve fingere uomo per studiare i testi sacri della legge ebraica, così le donne devono "assomigliare a un uomo" nei sintomi, per essere prese sul serio nella medicina.

IL CAMMINO LEGISLATIVO DELLA MEDICINA DI GENERE

- L'OMS nel 2000 inserisce la medicina di genere nel documento "Equity Act".

- Nel 2007 l'Istituto Superiore di Sanità lancia il progetto "Salute Donna".

- Nel 2008 il Comitato nazionale di Bioetica approva il testo sulla sperimentazione farmacologica sulle donne.

- Il 27 marzo 2012 la Camera dei Deputati del Parlamento italiano approva all'unanimità una mozione per garantire a ogni individuo, donna e uomo, la terapia più adeguata, investendo sulla medicina di genere.

- Il 5 agosto 2013 il Parlamento italiano presenta alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 1485 “Norme in materia di Medicina di Genere”.

- Nel 2018 con la legge n.3/2018 (decreto Lorenzin) viene per la prima volta stabilito che il Ministero della salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, dovrà pianificare una strategia per la diffusione della medicina di genere.

- Con il DM del 13 giugno 2019, il Ministro della Salute approva il Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale.

Potrebbero interessarti anche